%e5%af%84%e4%b8%8e%e5%88%86%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e3%81%8c%e8%a7%a3%e8%aa%ac寄与分(きよぶん)がある場合には相続分はどうなりますか?

Q:亡父には4000万円の遺産があり、相続人は母と兄と私の3人です。 私は、父が生きている頃、その生活費を全て負担していました。遺産分割において私のした貢献は考慮されないのでしょうか。

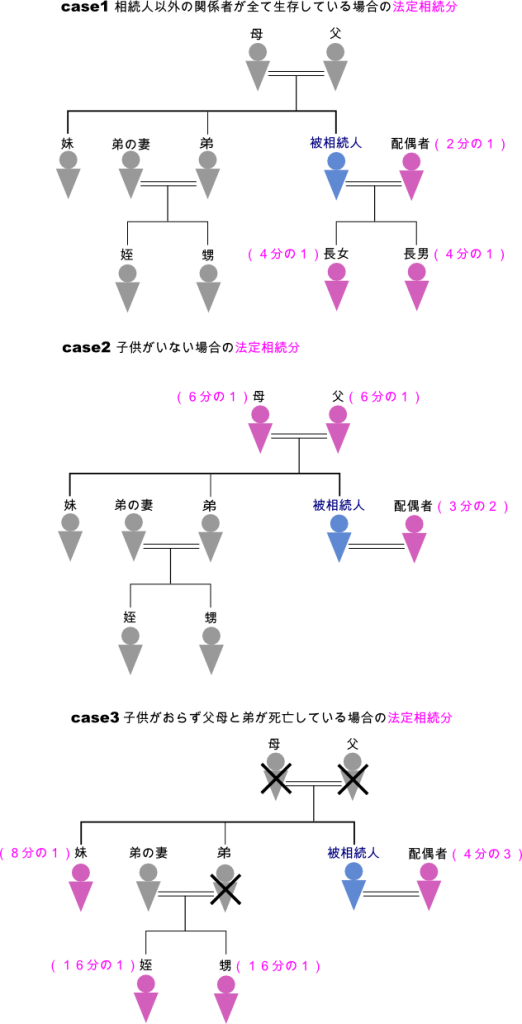

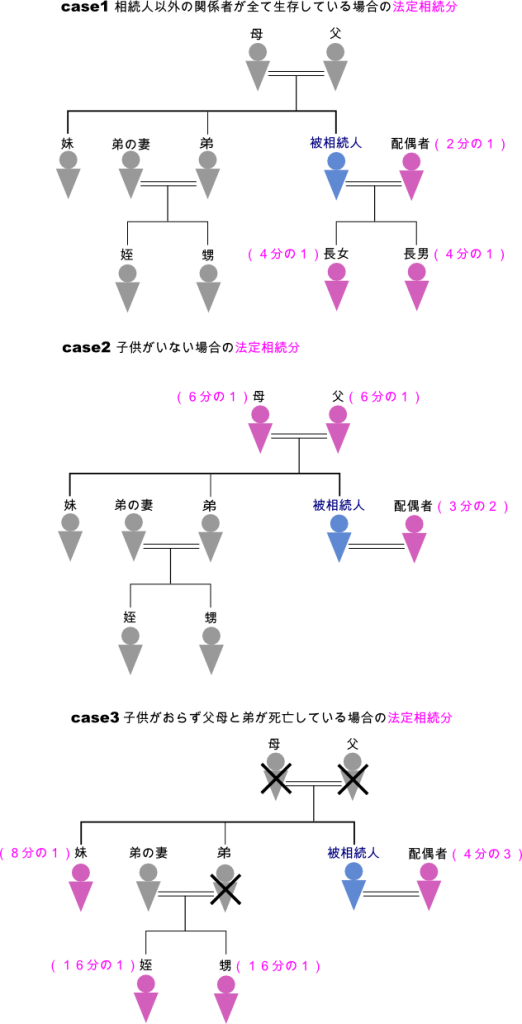

A:相続人各人の取り分は法律で決まっています。これを法定相続分といいます。例えば、相続人が妻と子供2人という場合には、各相続人の法定相続分は母2分の1、子供各4分の1です。

しかし、例えば、相続人の一人が、被相続人のために貢献をした結果、財産が形成されたという場合には、法定相続分のまま分割したのでは不公平となってしまう場合があります。そのような場合に、不公平を是正するため、法律は寄与分(民法904の2)という制度を設けています。

設例の場合、仮にあなたがお父さんの生活費を負担したことにより1000万円の寄与分が認められたとします。

その場合には次のように計算します。

まず、相続財産4000万円から寄与分にあたる1000万円を差し引きます。

その結果相続財産は3000万円となります。これをみなし相続財産と言います。

そして、この見なし相続財産を法定相続分に従って分配し、寄与分のあるあなたには寄与分額を加算します。

すると、母、兄、あなたの相続分は次の通りとなります。

母 3000万円÷2=1500万円

兄 3000万円÷4=750万円

あなた 3000万円÷4+1000万円(寄与分)=1750万円 Q.亡父の相続人は私と弟の二人です。私は結婚してからも後継ぎとして家に残り、老後の父母と同居してその世話をしてきました。私が父母と同居して世話をしたことは寄与分と認められますか。

A.寄与分が認められる余地はありますが、非常に限定的です。

寄与分が認められるためには、次の要件が必要です。

・特別の寄与であること

・被相続人の遺産が維持または増加したこと

・寄与と遺産の維持・増加との間に因果関係があること

単に親と同居したことや、食事の世話、病院に見舞いに行ったことなどについて寄与分が主張されることがあります。しかし、いずれも、親族としての情誼に基づいて行われる行為であり、また被相続人の遺産を維持・増加させる行為ではありませんので、寄与分が認められることは、あまりありません。

しかし、親が一人で生活できる状態ではなく、その相続人が世話をしなければ、介護人や看護者にお金を支払って来てもらわなければならなかっただろうという場合には、寄与分が認められる余地があります。

このように、親の世話をしたことが寄与分として評価されるのは、限定的な場面にすぎません。したがって、もし親のほうで、自分の面倒を看てくれた子供に報いたいという気持ちがあるならば、必ず遺言書を作成して、その意思表示をすべきといえるでしょう。 Q:私の父は2年前に亡くなりました。父には全く遺産がないと信じておりましたので、相続放棄の手続はとっておりませんでした。ところが、昨日、父に対してお金を貸し付けているという金融機関から支払の請求がありビックリしました。今からでも相続放棄をすることができるのでしょうか。

A:相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」しなければならないと定められています(民法915条1項)。この期間を「相続放棄の熟慮期間」と呼びます。

熟慮期間は原則として、

1、被相続人の死亡等によって相続が開始した事実と、

2、自分が相続人となった事実を知った時から開始します。

ご相談の場合には、既にお父様が亡くなってから2年も経過しているわけですから、熟慮期間は経過してしまったとも思えます。しかし、後から債務の存在が分かったにもかかわらず、相続放棄が認められないのは可哀想にも思われます。

この点、最高裁昭和59年4月27日判決は、「相続放棄をしなかったのが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信じるについて相当な理由があると認められる時は、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうる時から起算すべき」であると判示しています。

したがって、ご相談の場合のように、お父様に遺産が全くないと信じていたという場合には、相続債務の存在を知った時が熟慮期間の起算点とされる可能性があります。

また、厳密には「遺産が全くない」と信じていたわけではない場合であっても、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理する可能性もあります。

まずは、相続放棄の手続をとってみることをお勧めします。 Q.亡父の遺産としては自宅不動産がありますが、負債があるかもしれないと思っています。そこで、限定承認をしようと思いますが、限定承認にはデメリットがないでしょうか。

A.限定承認の大きなデメリットは次の通りです。

第1のデメリット:みなし譲渡所得課税がされること

ご相談のケースのように遺産に不動産が存在する場合に限定承認をすると、相続開始時に不動産を譲渡したものとみなされ、譲渡所得税が課税されます。しかも、所得税の法定納期限は相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日と定められております。

どのみち売却することを予定している不動産であれば、譲渡所得税はいずれにせよ発生するので、あまり気にする必要はないと思います。しかし、売却を予定していないケースでは、否応なく譲渡所得税が課税されるというのは無視できないデメリットとなります。

第2のデメリット:資産の処分方法に制限があること

債務の弁済のために相続財産を弁済する必要があるときは、競売に付さなければなりません(民法932条)。相続人は、先買権を行使して不動産を取得することが可能ですが、その場合、裁判所の選任する鑑定人の鑑定評価が必要となります。

第3のデメリット:手続が煩雑であること

限定承認は前述の資産処分についての手続的な制約のほかにも、さまざまな手続的な制約や問題点があります。「債務を弁済して残った財産は手元に残したい。」というのが限定承認を利用する目的です。しかし、その目的を達成するにはいくつもの関門があります。そのため、限定承認するには、弁護士が代理人として手続に関与することが不可欠といえます。 Q.亡父の遺産は、預金・株式のみですが、これはどうすれば良いでしょうか?

A.まずは、該当機関に相続開始(預金者の死亡)を連絡して、預金や株式の払い戻しや名義変更を依頼します。

すると、該当機関から相続手続きに必要な書類の指示がなされます。必ず必要となるのは、次の書類です。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・相続人の印鑑証明書

他にも、遺産分割方法によっては、遺言書・調停調書・審判所などの書類を求められることや、相続人の自筆が必要な用紙がある場合もあります。また、一部の相続人だけでは手続きが出来ないケースもありますので、事前に金融機関に確認することが大切です。 相続人は民法で定められております。

まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。そして、配偶者の他に子どもがいる場合は子ども、子どもがいない場合は直系尊属、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。被相続人の両親がいる場合は3分の2、子供がおらず、被相続人の両親が死亡しており、被相続人の兄弟がいる場合は4分の3が法定相続分になります。

また、本来相続人になるはずだった人が相続開始以前に亡くなっていた場合は、その子供が代わって相続人となります。これを、代襲相続といいます。子どもの場合、代襲相続は無制限に認められますが(孫、曾孫など)、兄弟姉妹の場合は、一世代限り(姪、甥まで)の代襲相続しか認められません。

また、相続人の相続割合は、遺言や相続人間の協議で決めることも出来ますが、これらで決められない場合には、民法の定めた割合となります。これを法定相続分と言います。

法定相続分は、次表の通りです。分けられる

相続人が、被相続人に虐待などをしたときは、相続権を失うことがあると聞きました。具体的にどのような行為であれば、相続権は失われるのでしょうか。

民法では、推定相続人が、①被相続人に対して虐待をしたとき、②重大な侮辱を加えたとき、③推定相続人自身にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その者を相続人から廃除するよう家庭裁判所に請求できるとされています。これを「廃除」と言います。

しかし、どのような行為が、「重大な侮辱」や「著しい非行」にあたるかは、明確ではありません。これまでの裁判例では、「家族としての共同生活関係が破壊され、その修復がもはや困難と言えるかどうか」がポイントになっています。 具体的に、いくつかのポイントを挙げてみます。

1 単に主観的に好ましくないというだけではなく、社会的にも家族関係が崩壊したといえること

「長女が、かつて少年院に収容されたことのある男性と結婚すること」は、親にとっては好ましくないかもしれませんが、いまだ社会的には侮辱とも著しい非行ともみなされないとされました(福岡高裁宮崎支部昭和40年6月4日判決)。

2 被相続人の側に落ち度がないこと

家庭内で紛争があり、父親に暴言を吐いたりしたとしても、原因のいったんは父親にもあるという場合、その責任を相続人である子にだけ負わせるのは不当であるとして、廃除の申立ては却下されました(東京高裁平成8年9月2日決定)。

3 一時的なものではないこと

酔っぱらって、父親の自宅に上がり込み、障子などを損壊した行為でも、鬱積された感情が一時的に暴発したにすぎず、共同生活を不可能にするとまでは言えないとして、申立は却下されました(名古屋高裁昭和46年5月25日決定)。

これらは一例ですが、廃除が認められるには高いハードルがあることがお分かり頂けると思います。 相続人は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本で確認することが出来ます。しかし、戸籍謄本は、複数の市区町村に存在したり、どの範囲を請求すればいいのか(相続人が存命か死亡しているかにより、請求範囲が異なります)の判断が難しいケースが多く、手続きがとても煩雑ですので、相続人が分からない場合は一度専門家に相談することをお勧めします。

なお、法定相続分については、《法定相続人と相続分について教えてほしい》をご参照ください。 Q:先日、父がなくなりました。いくつか遺産があるため、相続人間で協議をして分割したいのですが、姉の行方がわかりません。何年も音信不通なので、姉以外の相続人で遺産分割協議をしてもよいのでしょうか?

A:遺産分割協議をするためには原則として全ての相続人が参加する必要があります。 ですから、所在不明だからと言って、その方を外して遺産分割協議をすることはできません。

対処法としては、以下の2つの方法が考えられます。

一つ目は、家庭裁判所に申立をして、所在不明者の財産を管理してくれる者(不在者財産管理人と言います)を選んでもらう方法です。 この場合には、不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることができます。

二つ目は、所在不明の期間が長期であるだけでなく(原則7年間)、生きているかどうかも分からないという場合に限られますが、 家庭裁判所に申立をして、失踪の宣告をしてもらう方法(失踪宣告と言います)があります。 この場合には、所在不明の方は、亡くなったという扱いになります。ですから、その他の相続人との間で遺産分割協議をすることができます。 Q:遺留分侵害額請求の趣旨を教えてください。また、どのような人が請求できるか教えてください。

A:遺留分とは、「一定範囲の相続人に、最低限残さなければならない遺産の割合」を定めたものです。

自分の財産は、自分の判断で自由に処分できるのが原則です。誰に贈与しても良いですし、遺言で誰に何を相続させるかを決めることも可能です。したがって、被相続人が、遺言で全財産を他人に譲ってしまえば、たとえ、その配偶者や子どもであっても、1円の遺産も受け取れないことになってしまいます。

しかし、これを全面的に認めると、あまりにも酷です。とくに、被相続人と密接な関係にある配偶者や子どもが1円も受け取れないというのは不公平です。そこで、法律は、このような密接な関係にある人については、遺産全体の評価額に一定の割合を乗じて計算した金銭の支払を請求できることを認めたのです。これが「遺留分侵害額請求」の制度です。

したがって、遺言書があるから1円も受け取れないと早計に判断するのは禁物です。以下の範囲に該当する人であれば、一定の金銭の支払いを請求できるからです。

この請求が認められる人は、配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母)です。

また、金銭の支払いを請求できる割合は、直系尊属のみが相続人である場合には相続分の3分の1、それ以外の場合は相続分の2分の1です。

もし、相続人が遺留分を侵害されている場合には、侵害された遺留分を金銭に換算して支払うよう請求することが出来ます。これを「遺留分侵害額請求権」と言います。

(最終更新日:2024年4月3日)

相続人が、被相続人に虐待などをしたときは、相続権を失うことがあると聞きました。具体的にどのような行為であれば、相続権は失われるのでしょうか。

民法では、推定相続人が、①被相続人に対して虐待をしたとき、②重大な侮辱を加えたとき、③推定相続人自身にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その者を相続人から廃除するよう家庭裁判所に請求できるとされています。これを「廃除」と言います。

しかし、どのような行為が、「重大な侮辱」や「著しい非行」にあたるかは、明確ではありません。これまでの裁判例では、「家族としての共同生活関係が破壊され、その修復がもはや困難と言えるかどうか」がポイントになっています。 具体的に、いくつかのポイントを挙げてみます。

1 単に主観的に好ましくないというだけではなく、社会的にも家族関係が崩壊したといえること

「長女が、かつて少年院に収容されたことのある男性と結婚すること」は、親にとっては好ましくないかもしれませんが、いまだ社会的には侮辱とも著しい非行ともみなされないとされました(福岡高裁宮崎支部昭和40年6月4日判決)。

2 被相続人の側に落ち度がないこと

家庭内で紛争があり、父親に暴言を吐いたりしたとしても、原因のいったんは父親にもあるという場合、その責任を相続人である子にだけ負わせるのは不当であるとして、廃除の申立ては却下されました(東京高裁平成8年9月2日決定)。

3 一時的なものではないこと

酔っぱらって、父親の自宅に上がり込み、障子などを損壊した行為でも、鬱積された感情が一時的に暴発したにすぎず、共同生活を不可能にするとまでは言えないとして、申立は却下されました(名古屋高裁昭和46年5月25日決定)。

これらは一例ですが、廃除が認められるには高いハードルがあることがお分かり頂けると思います。 相続人は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本で確認することが出来ます。しかし、戸籍謄本は、複数の市区町村に存在したり、どの範囲を請求すればいいのか(相続人が存命か死亡しているかにより、請求範囲が異なります)の判断が難しいケースが多く、手続きがとても煩雑ですので、相続人が分からない場合は一度専門家に相談することをお勧めします。

なお、法定相続分については、《法定相続人と相続分について教えてほしい》をご参照ください。 Q:先日、父がなくなりました。いくつか遺産があるため、相続人間で協議をして分割したいのですが、姉の行方がわかりません。何年も音信不通なので、姉以外の相続人で遺産分割協議をしてもよいのでしょうか?

A:遺産分割協議をするためには原則として全ての相続人が参加する必要があります。 ですから、所在不明だからと言って、その方を外して遺産分割協議をすることはできません。

対処法としては、以下の2つの方法が考えられます。

一つ目は、家庭裁判所に申立をして、所在不明者の財産を管理してくれる者(不在者財産管理人と言います)を選んでもらう方法です。 この場合には、不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることができます。

二つ目は、所在不明の期間が長期であるだけでなく(原則7年間)、生きているかどうかも分からないという場合に限られますが、 家庭裁判所に申立をして、失踪の宣告をしてもらう方法(失踪宣告と言います)があります。 この場合には、所在不明の方は、亡くなったという扱いになります。ですから、その他の相続人との間で遺産分割協議をすることができます。 Q:遺留分侵害額請求の趣旨を教えてください。また、どのような人が請求できるか教えてください。

A:遺留分とは、「一定範囲の相続人に、最低限残さなければならない遺産の割合」を定めたものです。

自分の財産は、自分の判断で自由に処分できるのが原則です。誰に贈与しても良いですし、遺言で誰に何を相続させるかを決めることも可能です。したがって、被相続人が、遺言で全財産を他人に譲ってしまえば、たとえ、その配偶者や子どもであっても、1円の遺産も受け取れないことになってしまいます。

しかし、これを全面的に認めると、あまりにも酷です。とくに、被相続人と密接な関係にある配偶者や子どもが1円も受け取れないというのは不公平です。そこで、法律は、このような密接な関係にある人については、遺産全体の評価額に一定の割合を乗じて計算した金銭の支払を請求できることを認めたのです。これが「遺留分侵害額請求」の制度です。

したがって、遺言書があるから1円も受け取れないと早計に判断するのは禁物です。以下の範囲に該当する人であれば、一定の金銭の支払いを請求できるからです。

この請求が認められる人は、配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母)です。

また、金銭の支払いを請求できる割合は、直系尊属のみが相続人である場合には相続分の3分の1、それ以外の場合は相続分の2分の1です。

もし、相続人が遺留分を侵害されている場合には、侵害された遺留分を金銭に換算して支払うよう請求することが出来ます。これを「遺留分侵害額請求権」と言います。

(最終更新日:2024年4月3日)

![八王子の弁護士[相続・離婚・企業法務専門] – 福澤法律事務所](https://fukuzawalawoffice.com/wordpress/wp-content/themes/fukuzawalawoffice/img/logo.png)

相続人が、被相続人に虐待などをしたときは、相続権を失うことがあると聞きました。具体的にどのような行為であれば、相続権は失われるのでしょうか。

民法では、推定相続人が、①被相続人に対して虐待をしたとき、②重大な侮辱を加えたとき、③推定相続人自身にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その者を相続人から廃除するよう家庭裁判所に請求できるとされています。これを「廃除」と言います。

しかし、どのような行為が、「重大な侮辱」や「著しい非行」にあたるかは、明確ではありません。これまでの裁判例では、「家族としての共同生活関係が破壊され、その修復がもはや困難と言えるかどうか」がポイントになっています。 具体的に、いくつかのポイントを挙げてみます。

1 単に主観的に好ましくないというだけではなく、社会的にも家族関係が崩壊したといえること

「長女が、かつて少年院に収容されたことのある男性と結婚すること」は、親にとっては好ましくないかもしれませんが、いまだ社会的には侮辱とも著しい非行ともみなされないとされました(福岡高裁宮崎支部昭和40年6月4日判決)。

2 被相続人の側に落ち度がないこと

家庭内で紛争があり、父親に暴言を吐いたりしたとしても、原因のいったんは父親にもあるという場合、その責任を相続人である子にだけ負わせるのは不当であるとして、廃除の申立ては却下されました(東京高裁平成8年9月2日決定)。

3 一時的なものではないこと

酔っぱらって、父親の自宅に上がり込み、障子などを損壊した行為でも、鬱積された感情が一時的に暴発したにすぎず、共同生活を不可能にするとまでは言えないとして、申立は却下されました(名古屋高裁昭和46年5月25日決定)。

これらは一例ですが、廃除が認められるには高いハードルがあることがお分かり頂けると思います。 相続人は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本で確認することが出来ます。しかし、戸籍謄本は、複数の市区町村に存在したり、どの範囲を請求すればいいのか(相続人が存命か死亡しているかにより、請求範囲が異なります)の判断が難しいケースが多く、手続きがとても煩雑ですので、相続人が分からない場合は一度専門家に相談することをお勧めします。

なお、法定相続分については、《法定相続人と相続分について教えてほしい》をご参照ください。 Q:先日、父がなくなりました。いくつか遺産があるため、相続人間で協議をして分割したいのですが、姉の行方がわかりません。何年も音信不通なので、姉以外の相続人で遺産分割協議をしてもよいのでしょうか?

A:遺産分割協議をするためには原則として全ての相続人が参加する必要があります。 ですから、所在不明だからと言って、その方を外して遺産分割協議をすることはできません。

対処法としては、以下の2つの方法が考えられます。

一つ目は、家庭裁判所に申立をして、所在不明者の財産を管理してくれる者(不在者財産管理人と言います)を選んでもらう方法です。 この場合には、不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることができます。

二つ目は、所在不明の期間が長期であるだけでなく(原則7年間)、生きているかどうかも分からないという場合に限られますが、 家庭裁判所に申立をして、失踪の宣告をしてもらう方法(失踪宣告と言います)があります。 この場合には、所在不明の方は、亡くなったという扱いになります。ですから、その他の相続人との間で遺産分割協議をすることができます。 Q:遺留分侵害額請求の趣旨を教えてください。また、どのような人が請求できるか教えてください。

A:遺留分とは、「一定範囲の相続人に、最低限残さなければならない遺産の割合」を定めたものです。

自分の財産は、自分の判断で自由に処分できるのが原則です。誰に贈与しても良いですし、遺言で誰に何を相続させるかを決めることも可能です。したがって、被相続人が、遺言で全財産を他人に譲ってしまえば、たとえ、その配偶者や子どもであっても、1円の遺産も受け取れないことになってしまいます。

しかし、これを全面的に認めると、あまりにも酷です。とくに、被相続人と密接な関係にある配偶者や子どもが1円も受け取れないというのは不公平です。そこで、法律は、このような密接な関係にある人については、遺産全体の評価額に一定の割合を乗じて計算した金銭の支払を請求できることを認めたのです。これが「遺留分侵害額請求」の制度です。

したがって、遺言書があるから1円も受け取れないと早計に判断するのは禁物です。以下の範囲に該当する人であれば、一定の金銭の支払いを請求できるからです。

この請求が認められる人は、配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母)です。

また、金銭の支払いを請求できる割合は、直系尊属のみが相続人である場合には相続分の3分の1、それ以外の場合は相続分の2分の1です。

もし、相続人が遺留分を侵害されている場合には、侵害された遺留分を金銭に換算して支払うよう請求することが出来ます。これを「遺留分侵害額請求権」と言います。

(最終更新日:2024年4月3日)

相続人が、被相続人に虐待などをしたときは、相続権を失うことがあると聞きました。具体的にどのような行為であれば、相続権は失われるのでしょうか。

民法では、推定相続人が、①被相続人に対して虐待をしたとき、②重大な侮辱を加えたとき、③推定相続人自身にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その者を相続人から廃除するよう家庭裁判所に請求できるとされています。これを「廃除」と言います。

しかし、どのような行為が、「重大な侮辱」や「著しい非行」にあたるかは、明確ではありません。これまでの裁判例では、「家族としての共同生活関係が破壊され、その修復がもはや困難と言えるかどうか」がポイントになっています。 具体的に、いくつかのポイントを挙げてみます。

1 単に主観的に好ましくないというだけではなく、社会的にも家族関係が崩壊したといえること

「長女が、かつて少年院に収容されたことのある男性と結婚すること」は、親にとっては好ましくないかもしれませんが、いまだ社会的には侮辱とも著しい非行ともみなされないとされました(福岡高裁宮崎支部昭和40年6月4日判決)。

2 被相続人の側に落ち度がないこと

家庭内で紛争があり、父親に暴言を吐いたりしたとしても、原因のいったんは父親にもあるという場合、その責任を相続人である子にだけ負わせるのは不当であるとして、廃除の申立ては却下されました(東京高裁平成8年9月2日決定)。

3 一時的なものではないこと

酔っぱらって、父親の自宅に上がり込み、障子などを損壊した行為でも、鬱積された感情が一時的に暴発したにすぎず、共同生活を不可能にするとまでは言えないとして、申立は却下されました(名古屋高裁昭和46年5月25日決定)。

これらは一例ですが、廃除が認められるには高いハードルがあることがお分かり頂けると思います。 相続人は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本で確認することが出来ます。しかし、戸籍謄本は、複数の市区町村に存在したり、どの範囲を請求すればいいのか(相続人が存命か死亡しているかにより、請求範囲が異なります)の判断が難しいケースが多く、手続きがとても煩雑ですので、相続人が分からない場合は一度専門家に相談することをお勧めします。

なお、法定相続分については、《法定相続人と相続分について教えてほしい》をご参照ください。 Q:先日、父がなくなりました。いくつか遺産があるため、相続人間で協議をして分割したいのですが、姉の行方がわかりません。何年も音信不通なので、姉以外の相続人で遺産分割協議をしてもよいのでしょうか?

A:遺産分割協議をするためには原則として全ての相続人が参加する必要があります。 ですから、所在不明だからと言って、その方を外して遺産分割協議をすることはできません。

対処法としては、以下の2つの方法が考えられます。

一つ目は、家庭裁判所に申立をして、所在不明者の財産を管理してくれる者(不在者財産管理人と言います)を選んでもらう方法です。 この場合には、不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることができます。

二つ目は、所在不明の期間が長期であるだけでなく(原則7年間)、生きているかどうかも分からないという場合に限られますが、 家庭裁判所に申立をして、失踪の宣告をしてもらう方法(失踪宣告と言います)があります。 この場合には、所在不明の方は、亡くなったという扱いになります。ですから、その他の相続人との間で遺産分割協議をすることができます。 Q:遺留分侵害額請求の趣旨を教えてください。また、どのような人が請求できるか教えてください。

A:遺留分とは、「一定範囲の相続人に、最低限残さなければならない遺産の割合」を定めたものです。

自分の財産は、自分の判断で自由に処分できるのが原則です。誰に贈与しても良いですし、遺言で誰に何を相続させるかを決めることも可能です。したがって、被相続人が、遺言で全財産を他人に譲ってしまえば、たとえ、その配偶者や子どもであっても、1円の遺産も受け取れないことになってしまいます。

しかし、これを全面的に認めると、あまりにも酷です。とくに、被相続人と密接な関係にある配偶者や子どもが1円も受け取れないというのは不公平です。そこで、法律は、このような密接な関係にある人については、遺産全体の評価額に一定の割合を乗じて計算した金銭の支払を請求できることを認めたのです。これが「遺留分侵害額請求」の制度です。

したがって、遺言書があるから1円も受け取れないと早計に判断するのは禁物です。以下の範囲に該当する人であれば、一定の金銭の支払いを請求できるからです。

この請求が認められる人は、配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母)です。

また、金銭の支払いを請求できる割合は、直系尊属のみが相続人である場合には相続分の3分の1、それ以外の場合は相続分の2分の1です。

もし、相続人が遺留分を侵害されている場合には、侵害された遺留分を金銭に換算して支払うよう請求することが出来ます。これを「遺留分侵害額請求権」と言います。

(最終更新日:2024年4月3日)