![八王子の弁護士[相続・離婚・企業法務専門] – 福澤法律事務所](https://fukuzawalawoffice.com/wordpress/wp-content/themes/fukuzawalawoffice/img/logo.png)

まずは、弁護士に依頼して、弁護士が夫と面会するよう手配しましょう。弁護士は、家族の方が接見できない時間でも接見することができます。

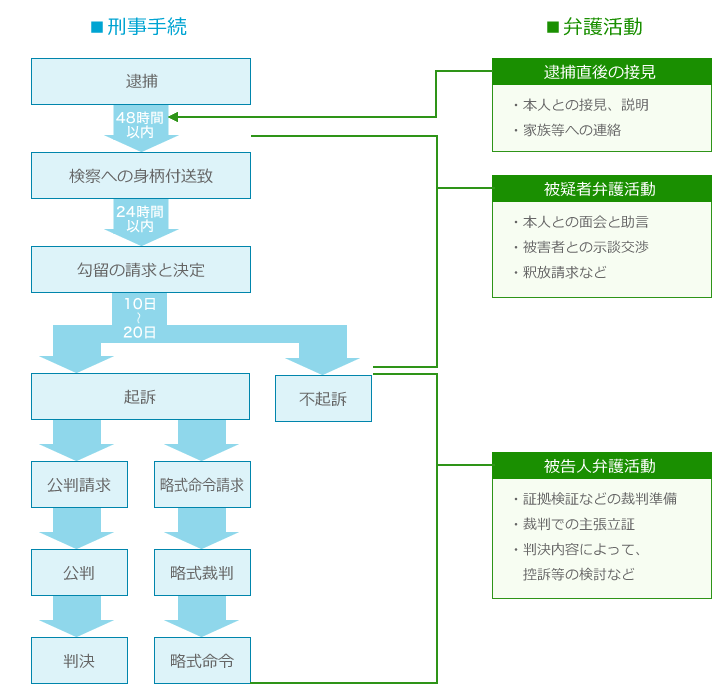

早急に接見することが大切なのは、早い段階で事件の見通しや被疑者の権利を説明して、被疑者が後々の取調べで不利益を受けないようにするためです。弁護士は、逮捕後、できる限り早く勾留場所へ出向いて、被疑者と面会し、逮捕された事情をうかがった上で、刑事手続や処分の見込みを説明したり、取調べの中で注意すべきことをアドバイスしたりすることができます。

警察署での取調べの過程は、その後の事件の進行に、とても重要な意味を持っています。特に、取調べの中で話したことは取調調書として記録化され、これに被疑者が署名押印すると裁判上の証拠として採用されます。そのため、早く釈放されたいからと事実とは違うことまで認めてしまえば、後の裁判で不利になってしまうことさえあるのです。このような不利益を避けるためにも、一刻も早く弁護士が接見に行くことが大切です。 はい。次の3つのメリットがあります。

被疑者の権利擁護

警察や検察での取調べの段階で話したことは以後の裁判で証拠として扱われます。さらに、自白を強要されたり、不利な証言をしてしまうことさえありえます。そこで、取調べの段階でも、事件の見通しを踏まえて、以後の対応を判断するには、弁護士によるアドバイスが不可欠です。

被害者の方との話し合い

被害者の方に謝罪などの真摯な対応をすることや、被害者の方と示談が成立することは、起訴をするか否かの判断材料の一つになります(もちろん、これだけが起訴されるかを決めるわけではありません)。しかし、逮捕され身柄を拘束されると、自分で示談の話し合いをすることはできません。そこで、弁護士に依頼して、被害者の方との話し合いを進めることには大きな意味があります。

不当な拘束からの解放

不当な身体拘束により取調べがなされている場合は、釈放を求めるなどして、できるだけ早期に拘束から解放されることが大切です。このためにも、弁護士の役割が重要です。

このように取調べの段階でも、本人やその家族・知人の方からの依頼を受けて、弁護士が被疑者本人のために活動することができます。 逮捕後、身体が勾留されるのは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐなど、法律に定められた理由に当てはまる場合でなければなりません。勾留の期限も、原則として最大20日に制限されています。

これに当てはまらない場合は、以下のような手段で、釈放等を求めることができます。但し、実際に釈放等が認められるかは、裁判所の判断によります。

勾留の理由が法律に違反している場合:準抗告の申立て

勾留や勾留の延長は裁判所の決定によって行われますが、勾留が許されるには法律に定められた理由がなければなりません。そこで、この理由がないにもかかわらず、勾留の裁判がなされた場合には、これに異議を申し立て、身体の解放を求める方法があります。これを「準抗告」と言います。

勾留の理由が分からない場合:勾留理由開示請求

では、勾留の理由が分からない場合は、どうすればよいのでしょうか。その場合は、裁判所に対して、勾留理由開示請求をすることができます。

勾留の必要がなくなった場合:勾留取消請求

当初は勾留に理由があったけれども、後にその理由がなくなったにもかかわらず、勾留が続けられている場合は、「勾留取消請求」をすることができます。

被疑者本人やその家族に緊急事態が発生した場合:勾留執行停止申立

被疑者本人の病気治療のためや、被疑者の両親・配偶者の危篤または死亡のような緊急事態が発生した場合には、勾留を停止して釈放することを求めることができます。

接見が禁止されている場合:接見禁止解除申立

裁判所は、被疑者が弁護士以外の者と面会することや、物の授受を禁止していることがあります。しかし、それが正当な理由に基づくものでない場合は、その接見禁止の解除を求めることができます。

まずは、弁護士に依頼して、弁護士が夫と面会するよう手配しましょう。弁護士は、家族の方が接見できない時間でも接見することができます。

早急に接見することが大切なのは、早い段階で事件の見通しや被疑者の権利を説明して、被疑者が後々の取調べで不利益を受けないようにするためです。弁護士は、逮捕後、できる限り早く勾留場所へ出向いて、被疑者と面会し、逮捕された事情をうかがった上で、刑事手続や処分の見込みを説明したり、取調べの中で注意すべきことをアドバイスしたりすることができます。

警察署での取調べの過程は、その後の事件の進行に、とても重要な意味を持っています。特に、取調べの中で話したことは取調調書として記録化され、これに被疑者が署名押印すると裁判上の証拠として採用されます。そのため、早く釈放されたいからと事実とは違うことまで認めてしまえば、後の裁判で不利になってしまうことさえあるのです。このような不利益を避けるためにも、一刻も早く弁護士が接見に行くことが大切です。 はい。次の3つのメリットがあります。

被疑者の権利擁護

警察や検察での取調べの段階で話したことは以後の裁判で証拠として扱われます。さらに、自白を強要されたり、不利な証言をしてしまうことさえありえます。そこで、取調べの段階でも、事件の見通しを踏まえて、以後の対応を判断するには、弁護士によるアドバイスが不可欠です。

被害者の方との話し合い

被害者の方に謝罪などの真摯な対応をすることや、被害者の方と示談が成立することは、起訴をするか否かの判断材料の一つになります(もちろん、これだけが起訴されるかを決めるわけではありません)。しかし、逮捕され身柄を拘束されると、自分で示談の話し合いをすることはできません。そこで、弁護士に依頼して、被害者の方との話し合いを進めることには大きな意味があります。

不当な拘束からの解放

不当な身体拘束により取調べがなされている場合は、釈放を求めるなどして、できるだけ早期に拘束から解放されることが大切です。このためにも、弁護士の役割が重要です。

このように取調べの段階でも、本人やその家族・知人の方からの依頼を受けて、弁護士が被疑者本人のために活動することができます。 逮捕後、身体が勾留されるのは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐなど、法律に定められた理由に当てはまる場合でなければなりません。勾留の期限も、原則として最大20日に制限されています。

これに当てはまらない場合は、以下のような手段で、釈放等を求めることができます。但し、実際に釈放等が認められるかは、裁判所の判断によります。

勾留の理由が法律に違反している場合:準抗告の申立て

勾留や勾留の延長は裁判所の決定によって行われますが、勾留が許されるには法律に定められた理由がなければなりません。そこで、この理由がないにもかかわらず、勾留の裁判がなされた場合には、これに異議を申し立て、身体の解放を求める方法があります。これを「準抗告」と言います。

勾留の理由が分からない場合:勾留理由開示請求

では、勾留の理由が分からない場合は、どうすればよいのでしょうか。その場合は、裁判所に対して、勾留理由開示請求をすることができます。

勾留の必要がなくなった場合:勾留取消請求

当初は勾留に理由があったけれども、後にその理由がなくなったにもかかわらず、勾留が続けられている場合は、「勾留取消請求」をすることができます。

被疑者本人やその家族に緊急事態が発生した場合:勾留執行停止申立

被疑者本人の病気治療のためや、被疑者の両親・配偶者の危篤または死亡のような緊急事態が発生した場合には、勾留を停止して釈放することを求めることができます。

接見が禁止されている場合:接見禁止解除申立

裁判所は、被疑者が弁護士以外の者と面会することや、物の授受を禁止していることがあります。しかし、それが正当な理由に基づくものでない場合は、その接見禁止の解除を求めることができます。